建設業界では、工事原価管理や実行予算管理など、他業界にはない独特な業務プロセスが存在します。これらの課題を解決するために、建設業界向けERPシステムの導入が注目されています。ERPとは企業資源計画の略で、企業全体の基幹システムを統合し、情報の一元管理を実現するシステムです。本記事では、建設業界におけるERP導入のメリットから、おすすめのERPパッケージ5選、選び方のポイント、導入時の注意点まで、わかりやすく解説していきましょう。

目次

建設業界におけるERPシステムとは

ERPとは何か?基幹システムとの違いを解説

ERPとは「Enterprise Resource Planning」の略称で、企業資源計画と呼ばれる統合基幹業務システムです。ERPは企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を一元管理し、業務の効率化を図る考え方を中心としたシステムです。

ERPシステムと従来の基幹システムとの違いは、ERPが企業全体の情報を統合して管理する点にあります。従来の基幹システムは各部門で独立したシステムが運用されていましたが、ERPは企業の基幹業務をすべて統合し、情報の一元管理を実現するシステムです。

建設業界において、ERPを導入することで以下のような効果が期待できます。

- 企業全体の情報を統合した基幹システムの構築

- 各部門間でのデータ共有による業務の効率化

- 統合型ERPによる意思決定の迅速化

- 基幹系情報システムの一元管理

建設業界特有の基幹システムの課題

建設業界では、プロジェクトごとの管理が必要となるため、従来の基幹システムでは対応が困難な課題が存在します。特に工事原価管理、実行予算管理、外注管理などの複雑な業務プロセスが、企業経営の効率化を阻害する要因となっています。

多くの建設企業では、部門ごとに異なるシステムを運用しているため、情報の一元管理ができず、データの重複入力や情報の断片化が発生しています。これにより、企業全体の業務効率が低下し、意思決定に必要な情報の取得に時間がかかるという問題があります。

また、建設業界では現場と本社、協力会社との情報共有が欠かせませんが、既存の基幹システムでは外部との連携が困難なことも多く、業務の効率化が進まない要因となっています。

建設業でERPを導入するメリット

建設業界でERPを導入することで、企業の基幹業務が大幅に効率化され、企業全体の業務プロセスが改善されます。ERPシステムは、工事原価管理から資材調達、労務管理まで、建設業に特化した機能を統合的に提供します。

ERPの導入により、以下のようなメリットが期待できます。

- 工事ごとの原価情報を一元管理することで、リアルタイムでの利益管理が可能

- 実行予算と実績の比較により、工事の収支状況をわかりやすく把握

- 外注業者との情報共有により、システムとの連携が向上

- 資材の在庫管理と発注業務の効率化

- 労務管理システムとの連携による工数管理の精度向上

これらのメリットにより、建設企業は競争力の向上と収益性の改善を実現できます。

建設業界におけるERP導入の必要性

建設業界では、デジタル化の進展と共に、ERPの導入が企業の成長に欠かせない要素となっています。特に、働き方改革や人手不足への対応、建物やインフラの維持管理における効率化が求められる中、ERPシステムの重要性はますます高まっています。

ERPを導入することで、建設企業は以下のような変化を実現できます。

- 紙ベースの業務からデジタル化への移行

- 現場と本社間のリアルタイム情報共有

- データに基づいた経営判断の実現

- コンプライアンス対応の強化

また、ERPの導入により、建設企業は競合他社との差別化を図ることができ、持続的な成長を実現するための基盤を構築できます。

建設業界向けERPパッケージ5選

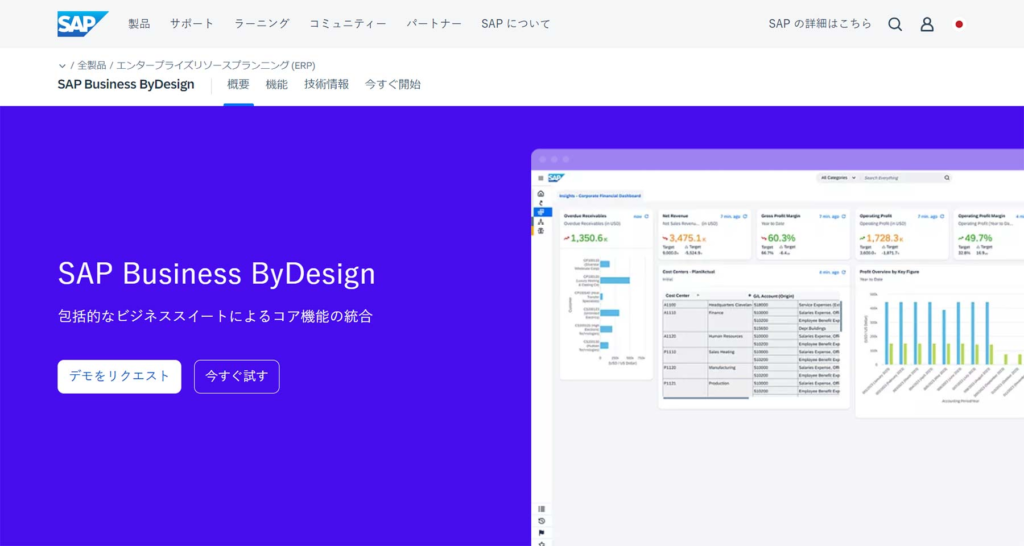

SAP Business ByDesign(SAPジャパン株式会社)

SAP Business ByDesignは、SAPジャパン株式会社が提供する中堅・中小企業向けのクラウド型ERPソリューションです。会計、財務、人事、プロジェクト管理、調達、サプライチェーンなどの業務を統合し、リアルタイムでの業務可視化と効率化を実現します。特に建設業界では、プロジェクト単位での収支管理やリソース配分が重要であり、本製品のプロジェクト管理機能が有効です。クラウドベースのため、短期間での導入が可能で、拠点間の情報連携や海外展開にも柔軟に対応できます。また、四半期ごとの自動アップデートにより、常に最新の機能とセキュリティを維持できます。これにより、建設業界の企業は業務の最適化と競争力の強化を図ることができます。

| 会社名 | SAPジャパン株式会社 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目2−1 |

| 製品URL | https://www.sap.com/japan/index.html |

Dynamics365(Microsoft)

Microsoft Dynamics 365は、日本マイクロソフト株式会社が提供するクラウド型ERPソリューションで、建設業界におけるプロジェクト管理、原価管理、在庫管理、会計などの業務を統合的に支援します。モジュール構成により、企業のニーズに応じた柔軟な導入が可能で、Microsoft 365との高い親和性により、既存の業務プロセスとの連携もスムーズです。クラウドベースのため、リアルタイムでの情報共有や迅速な意思決定を実現し、業務効率化と生産性向上に貢献します。また、AI技術を活用した予測分析機能により、経営判断の精度向上も期待できます。大成建設や鹿島建設などの大手ゼネコンも導入しており、建設業界における実績も豊富です。ます 。

| 会社名 | 日本マイクロソフト株式会社 |

| 本社所在地 | 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー |

| 製品URL | https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365/solutions/erp |

Oracle NetSuite(日本オラクル株式会社)

Oracle NetSuiteは、日本オラクル株式会社が提供するクラウド型ERPソリューションで、建設業界におけるプロジェクト管理、原価管理、在庫管理、会計などの業務を統合的に支援します。モジュール構成により、企業のニーズに応じた柔軟な導入が可能で、リアルタイムでの情報共有や迅速な意思決定を実現し、業務効率化と生産性向上に貢献します。また、AI技術を活用した予測分析機能により、経営判断の精度向上も期待できます。クラウドベースのため、短期間での導入が可能で、拠点間の情報連携や海外展開にも柔軟に対応できます。これにより、建設業界の企業は業務の最適化と競争力の強化を図ることができます。す 。

| 会社名 | 日本オラクル株式会社 |

| 本社所在地 | 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター |

| 製品URL | https://www.netsuite.co.jp/ |

HUE C2(株式会社ワークスアプリケーションズ・フロンティア)

HUE C2は、株式会社ワークスアプリケーションズ・フロンティアが提供する建設業向けのERPパッケージで、工事・原価管理、契約・受注管理、調達管理、財務会計などを標準機能として網羅し、建設業特有の業務プロセスに対応しています。特にJV(共同企業体)管理や複雑な承認ワークフローにも柔軟に対応し、現場と経営層の情報連携を強化します。UI/UXの使いやすさを追求し、入力負荷を軽減することで、業務効率化と正確なデータ活用を実現します。また、無償バージョンアップにより法制度の変化にも迅速に対応し、長期的な運用コストの最適化を図ります。鹿島建設や西松建設などの大手ゼネコンへの導入実績もあり、建設業界での信頼性が高いソリューションです。

| 会社名 | 株式会社ワークスアプリケーションズ・フロンティア |

| 本社所在地 | 東京都千代田区二番町9-3 |

| 製品URL | https://www.wapf.co.jp/services_solutions/ |

PROCES.S(株式会社内田洋行ITソリューションズ)

PROCES.S(プロセス)は、株式会社内田洋行ITソリューションズが提供する建設業向けのクラウド対応ERPシステムで、会計・原価管理・JV管理・給与労賃など15の業務モジュールを備え、業務効率化と情報の一元管理を実現します。建設業経理士の資格を持つ専門スタッフが導入から保守までワンストップでサポートし、全国370社以上の建設業者に導入されています。クラウドとオンプレミスの両方に対応し、現場から経営層までリアルタイムで情報共有が可能です。

| 会社名 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ |

| 本社所在地 | 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング |

| 製品URL | https://process.uchida-it.co.jp/solution/ |

建設業界のERP導入に強いコンサルティング会社

CONNECTABLUE / コネクタブルー

企業・サービス概要

株式会社コネクタブルーは、ERPを軸とした導入・活用支援を通じて、企業の業務改革と経営基盤の高度化を支援するコンサルティング会社です。SAP、Oracle、Microsoftをはじめとする主要ERPにおいて、製造業、商社、建設業、物流業界などの大手・中堅企業において豊富なプロジェクト実績を有しています。特定ベンダーに依存しない立場から、各企業の課題や将来像に即した最適なERP導入を実現します。

構想策定から要件定義、システム選定、導入、立ち上げ、運用定着に至るまで一貫して伴走し、単なるシステム刷新にとどまらない、業務そのものの変革を推進します。業務コンサルティングで培った知見を活かし、業務プロセスの可視化と標準化を徹底することで、ERP標準機能を最大限に活用する「Fit to Standard」導入を強力に支援。将来の拡張性や保守性、コスト最適化を見据えた、持続可能な基幹システム構築に貢献します。

特長

- 業務改革に強いコンサルティングで、Fit to Standard導入を実現

- 経営・KPI視点で設計する、高度なデータ活用基盤

- モノ×サービス型ビジネスを支える豊富な支援ノウハウ

実績・事例

- 印刷会社の ERP / スクラッチのハイブリッド導入を18カ月で完了

- 専門商社のERP:データ駆動型経営基盤を構築し、報告LTを60%短縮

- 素材メーカーのERP/DX並行PJにおいてスマートファクトリー化に貢献

| 会社名 | 株式会社コネクタブルー |

| 本社所在地 | 東京都港区南青山2-4-8 LAPiS青山Ⅱ 5F |

| 会社HP | https://connectablue.com/consulting/erp/ |

ボストン・コンサルティング・グループ

企業・サービス概要

世界トップクラスの戦略コンサルティングファームが提供する、ビジネス価値創出を重視したERP変革支援サービス。デジタル変革と統合した次世代ERP実装を実現します。

特長

- SAPとの戦略的提携により生成AI活用でERP実装工数を20~40%削減し効率化を実現

- 価値ベースアプローチと独自診断ツールPowertrainにより、変革コストを最大35%削減

- デジタル変革とERP近代化を同時実行する独自手法で、CPG企業など両方の目標を達成

| 会社名 | ボストン・コンサルティング・グループ |

| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町3‑2‑1 日本橋室町三井タワー 25階 |

| 会社HP | https://www.bcg.com/ja-jp/ |

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイトは世界最大級のプロフェッショナルサービスを提供する企業であり、ERPコンサルティングに関して豊富な実績と専門知識を誇ります。業界特化型のERP導入アプローチにより、製造、小売、金融など様々な分野での最適化されたソリューションを提供しています。大規模なグローバルリソースと国内のローカルな知見を組み合わせた支援体制が強みで、SAP、Oracle、Microsoft Dynamicsなど主要ERPプラットフォームにおける深い技術的専門性を持ち、システム導入から業務改革、デジタルトランスフォーメーションまで一貫したサービスを展開しています。

| 会社名 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング |

| 会社HP | https://connectablue.com |

建設業界向けERPシステムの主要機能

工事原価管理機能

工事原価管理機能は、建設業界向けERPシステムの中核となる機能です。この機能により、材料費、労務費、外注費、経費などの工事原価を詳細に管理し、工事の収支状況をリアルタイムで把握することが可能です。

ERPシステムの工事原価管理機能では、以下の管理が行えます。

- 工事ごとの原価発生状況の追跡

- 予算と実績の比較分析

- 原価要素別の詳細管理

- 利益率の自動計算

これにより、工事の進捗に応じた適切な原価管理が実現され、企業の収益性向上に大きく寄与します。

実行予算管理機能

実行予算管理機能は、工事の実行予算を詳細に管理し、予算の執行状況を可視化する機能です。ERPシステムの実行予算管理機能により、建設企業は工事の収支を正確に把握し、適切な意思決定を行うことが可能になります。

この機能では、以下の管理が行えます。

- 工事別の実行予算の作成と管理

- 予算の変更履歴の追跡

- 予算執行率の監視

- 予算差異の分析とレポート作成

外注管理機能

建設業界では外注業者との連携が重要な要素となりますが、ERPシステムの外注管理機能により、外注業者との情報共有と管理を効率化できます。この機能により、外注契約から支払いまでの一連の業務を一元管理することが可能です。

外注管理機能の主な特徴は以下の通りです。

- 外注業者の登録と管理

- 外注契約の管理と進捗追跡

- 外注費の支払い管理

- 外注業者の評価と履歴管理

資材・労務管理機能

ERPシステムの資材・労務管理機能では、建設工事に必要な資材の調達から在庫管理、労務の配置と管理まで、資源要素を効率的に管理できます。この機能により、建設企業は工事に必要な資源を最適に配分し、コストの削減を実現できます。

資材・労務管理機能には以下の機能が含まれます。

- 資材の発注と在庫管理

- 労務の配置と工数管理

- 資材の使用実績追跡

- 労務費の計算と管理

進捗管理機能

進捗管理機能は、工事の進捗状況を可視化し、スケジュール管理を効率化する機能です。ERPシステムの進捗管理機能により、建設企業は工事の進捗を正確に把握し、遅延の防止と品質の向上を実現できます。

進捗管理機能の主な特徴は以下の通りです。

- 工事スケジュールの作成と管理

- 進捗状況のリアルタイム追跡

- 遅延リスクの早期発見

- 進捗レポートの自動作成

これらの機能により、建設業界向けERPシステムは、企業の基幹業務を効率化し、競争力の向上を支援する重要な役割を果たしています。

建設業向けERPパッケージの選び方

自社の業務要件を明確にする

建設業界でのerp導入を成功させるためには、まず自社の業務要件を明確にすることが重要です。建設業は多岐にわたる業務プロセスを持つため、企業の規模や事業内容によって必要な機能が大きく異なります。

基幹システムとして求められる機能を洗い出し、現在の業務フローの課題点を整理することが、適切なerp選定の第一歩となります。工事原価管理、実行予算管理、外注管理など、建設業特有の業務要件を詳細に分析し、どの機能が最も重要かを優先順位付けしましょう。

また、将来的な企業の成長計画も考慮し、拡張性のあるerpシステムを選択することが大切です。現在の業務だけでなく、将来の事業展開に対応できるシステムの導入により、長期的な効率化が実現できます。

建設業特化機能の有無を確認する

建設業界向けのerpパッケージを選ぶ際は、業界特有の機能が充実しているかを確認することが欠かせません。一般的な基幹システムでは対応できない、建設業特有の業務プロセスに対応した機能が必要です。

具体的には、工事進捗管理、原価管理、実行予算管理、外注管理などの機能が統合されているかを確認しましょう。これらの機能により、企業の業務効率化と情報の一元管理が可能となります。

さらに、建設業界の法規制や業界慣習に対応した機能も重要です。建設業法や労働基準法など、建設業界特有の法的要件に対応したシステムを選択することで、コンプライアンスの確保も実現できます。

システムの提供形態を検討する

erpシステムの提供形態には、オンプレミス型erpとクラウド型erpがあります。それぞれのメリットとデメリットを理解し、自社の状況に最適な形態を選択することが重要です。

オンプレミス型erpは、自社内にサーバーを設置してシステムを運用する形態で、セキュリティ面でのメリットがあります。一方、クラウド型erpは初期導入コストが比較的低く、メンテナンス性に優れているという特徴があります。

建設業界においては、現場での情報アクセスの必要性や、複数の事業所での情報共有を考慮すると、クラウド型erpの採用が効果的な場合が多いです。

導入・運用コストを比較する

erpを導入する際は、初期導入コストと運用コストの両方を総合的に評価することが必要です。初期導入コストには、システム購入費、カスタマイズ費用、導入支援費用などが含まれます。

運用コストには、月額利用料、保守費用、システム更新費用などがあります。これらのコストを長期的な視点で比較検討し、投資対効果を慎重に評価することが重要です。

また、隠れたコストとして、従業員のトレーニング費用や、システム移行に伴う一時的な生産性低下なども考慮に入れる必要があります。

サポート体制と導入実績を確認する

erpの導入と運用を成功させるためには、ベンダーのサポート体制と導入実績を確認することが欠かせません。特に建設業界での導入経験が豊富なベンダーを選択することで、業界特有の課題に対する適切なサポートが期待できます。

導入後のサポート体制、トラブル対応、システム更新対応なども重要な選定ポイントとなります。24時間365日のサポート体制や、現場での技術支援が提供されるかなど、具体的なサポート内容を確認しましょう。

オンプレミス型とクラウド型ERPの比較

オンプレミス型ERPの特徴

オンプレミス型erpは、企業が自社内にサーバーを設置し、システムを運用する形態です。自社でハードウェアとソフトウェアを管理するため、セキュリティ面でのコントロールが容易であり、カスタマイズの自由度が高いという特徴があります。

建設業界においては、機密性の高い工事情報や顧客情報を扱うため、データの管理を完全に自社でコントロールできるオンプレミス型erpは一定の需要があります。また、既存の基幹システムとの連携が必要な場合も、オンプレミス型の方が対応しやすいという利点があります。

一方で、初期導入コストが高く、システムの保守・運用に専門知識が必要となるため、IT部門の体制整備が必要となります。

クラウド型ERPの特徴

クラウド型erpは、インターネットを通じてクラウド上のシステムを利用する形態です。初期導入コストが比較的低く、システムの保守・運用はベンダーが担当するため、IT部門の負担を軽減できます。

建設業界では、現場作業員が様々な場所からシステムにアクセスする必要があるため、クラウド型erpの利便性は高く評価されています。また、システムの更新やバージョンアップも自動的に行われるため、常に最新の機能を利用できるという利点があります。

さらに、災害対策の観点からも、クラウド型erpはデータのバックアップとリカバリーが容易であり、事業継続性の確保に有効です。

建設業界におけるクラウド型ERPの効果

建設業界でのクラウド型erp導入により、現場と本社間の情報共有が大幅に改善されます。現場の進捗状況、資材使用状況、労務管理などの情報をリアルタイムで本社に伝達することで、プロジェクト管理の精度が向上します。

クラウド型erpの導入により、建設業界特有の複数現場での情報の一元管理が実現し、企業全体の業務効率化が大幅に向上します。また、モバイル端末からのアクセスも容易になり、現場作業員の生産性向上にも寄与します。

さらに、クラウド型erpは拡張性に優れており、企業の成長に合わせてシステムを柔軟に拡張できるため、長期的な投資効果が期待できます。

導入形態の選択ポイント

オンプレミス型とクラウド型の選択は、企業の規模、IT体制、セキュリティ要件、予算などを総合的に考慮して決定する必要があります。大企業でIT部門が充実している場合は、オンプレミス型erpも選択肢となりますが、中小企業ではクラウド型erpの方が現実的な選択となることが多いです。

また、建設業界の特性を考慮すると、現場でのアクセス性やデータ共有の利便性を重視する場合は、クラウド型erpが適しています。一方、高度なセキュリティが求められる大規模プロジェクトを扱う企業では、オンプレミス型erpが選択される場合もあります。

建設業界でのERP導入事例とROI

大手建設会社の導入事例

大手建設会社では、複数の事業部門と多数のプロジェクトを統合管理するためにerpを導入するケースが多く見られます。これらの企業では、企業全体の基幹システムとして統合型erpを導入し、各事業部門の業務を一元管理しています。

導入により、プロジェクトごとの収益性分析が可能となり、意思決定の迅速化が実現されています。また、複数の現場での進捗管理や原価管理が統合され、企業全体の業務効率化が図られています。

中堅建設会社の導入事例

中堅建設会社では、限られたIT予算の中で最大の効果を得るため、建設業界特化のerpパッケージを導入するケースが多く見られます。これらの企業では、従来の個別システムを統合し、情報の一元管理を実現しています。

導入により、工事原価管理の精度が向上し、プロジェクトの収益性が大幅に改善されています。また、請求書発行や支払い管理などの事務作業も自動化され、間接業務の効率化が実現されています。

専門工事業者の導入事例

専門工事業者では、特定の工種に特化したerpシステムを導入することで、業務の専門性を活かした効率化を実現しています。これらの企業では、小規模ながらも高度な専門性を要求される業務を効率的に管理しています。

導入により、技術者の作業効率が向上し、品質管理の精度も向上しています。また、顧客との情報共有も円滑になり、顧客満足度の向上にも寄与しています。

ERP導入による効果測定とROI

erpの導入効果は、業務効率化による人件費削減、プロジェクト管理の精度向上による収益性改善、情報の一元管理による意思決定の迅速化など、多岐にわたります。

一般的に、建設業界でのerp導入によるROI(投資収益率)は、導入後2-3年で投資回収が可能とされています。具体的な効果として、間接業務の効率化による人件費削減が20-30%、プロジェクトの収益性改善が10-15%程度期待できます。

建設業でのERP導入コストと予算計画

初期導入コストの内訳

建設業界でのerp導入における初期コストは、システム購入費、カスタマイズ費用、導入支援費用、データ移行費用などから構成されます。これらのコストは、企業の規模や要求される機能によって大きく異なります。

システム購入費は、ライセンス費用やハードウェア費用が含まれ、企業の規模に応じて数百万円から数千万円程度となります。カスタマイズ費用は、既存システムとの連携や独自の業務要件に対応するための費用で、全体の30-50%程度を占めることが一般的です。

運用コストの詳細

erp導入後の運用コストには、月額利用料、保守費用、システム更新費用、人件費などが含まれます。これらのコストは、システムの規模や利用者数によって変動します。

月額利用料は、クラウド型erpの場合、ユーザー数に応じた従量課金制が一般的で、1ユーザーあたり月額数千円から数万円程度となります。保守費用は、年間でシステム購入費の20-25%程度が目安とされています。

建設業界でのERP導入コスト相場

建設業界でのerp導入コストは、企業の規模や要求される機能によって大きく異なります。中小企業の場合、初期導入コストは500万円-2000万円程度、大企業の場合は5000万円-2億円程度が一般的な相場となっています。

また、コンサルティング費用については、導入規模に応じて年間1000万円から1億円程度の費用が必要となる場合があります。これらの費用は、システムの複雑性や導入期間によって変動するため、詳細な見積もりが必要です。

予算計画の立て方

erp導入の予算計画を立てる際は、初期導入コストと運用コストの両方を考慮し、5年程度の中期的な視点で計画を立てることが重要です。また、導入によって期待される効果を定量的に評価し、投資対効果を明確にすることも必要です。

予算計画では、予期しない追加費用に対応するため、全体予算の10-20%程度の予備費を設定することが推奨されます。また、段階的な導入により、初期投資を分散させることも効果的な予算管理手法となります。

建設業界向けERPの導入プロセス

導入準備フェーズ

建設業界向けERPの導入プロセスにおいて、導入準備フェーズは成功の鍵を握る重要な段階です。このフェーズでは、ERPとは何かを理解し、自社の基幹システムとの違いを明確にすることが欠かせません。まず、企業の現状分析を行い、既存の基幹システムの課題を洗い出します。建設業界特有の工事原価管理や実行予算管理といった業務の複雑さを考慮しながら、ERPシステムの導入目的を明確に定義する必要があります。

企業経営陣との合意形成も重要な要素となります。ERPの導入は企業全体の業務プロセスを変革する大きな取り組みであり、経営層のコミットメントが不可欠です。導入プロジェクトチームを編成し、各部門の代表者を含めた体制を構築します。また、予算計画の策定や導入スケジュールの設定を行い、プロジェクトの基盤を整えます。

システム選定フェーズ

システム選定フェーズでは、自社の業務要件に最適なERPパッケージを選択します。建設業界では、統合基幹業務システムとして機能するERPが求められており、工事管理から会計処理まで一元管理できる機能が重要です。クラウド型ERPとオンプレミス型ERPの比較検討を行い、自社の規模や運用方針に合わせて選択します。

複数のERPベンダーから提案を受け、機能比較や費用対効果の分析を実施します。特に建設業界特有の機能要件を満たすかどうかを慎重に評価し、デモンストレーションやPOC(概念実証)を通じて実際の操作感を確認します。この段階で、システムとの連携性や拡張性も重要な判断基準となります。

構築・テストフェーズ

選定したERPシステムの構築・テストフェーズでは、実際の業務に合わせたシステムの設定と調整を行います。建設業界の複雑な業務プロセスをERPシステムに組み込むため、詳細な要件定義とシステム設計が必要です。基幹システムとの連携や既存データの移行作業も並行して進めます。

システムの構築が完了したら、段階的なテストを実施します。単体テスト、統合テスト、ユーザー受入テストを順次実行し、システムの品質と安定性を確保します。テスト結果に基づいて必要な修正を行い、本格運用に向けた準備を整えます。ERPシステムの導入において、このテストフェーズは業務の効率化を実現するための重要な工程です。

本格運用フェーズ

本格運用フェーズでは、ERPシステムを実際の業務で活用し、段階的に運用範囲を拡大していきます。まず、パイロット部門での限定運用から開始し、システムの安定性と操作性を確認します。ユーザーからのフィードバックを収集し、必要に応じてシステムの調整を行います。

全社展開に向けて、ユーザー教育と運用マニュアルの整備を並行して進めます。ERPシステムの効果的な活用には、現場スタッフの理解と協力が不可欠です。継続的な改善活動を通じて、ERPシステムの価値を最大化し、企業全体の業務効率化を実現していきます。

建設業でERPシステムを導入する際の注意点

導入目的を明確にする

ERPシステムの導入を成功させるためには、導入目的を明確にすることが最も重要です。建設業界では、工事原価管理の精度向上、実行予算管理の効率化、情報の一元管理など、様々な目的が考えられます。ERPを導入することで、企業の基幹業務をどのように効率化したいのかを具体的に定義する必要があります。

目的が曖昧なまま導入を進めると、システムの機能を十分に活用できず、期待した効果を得られない可能性があります。経営層と現場スタッフの間で目的を共有し、導入によって実現したい成果を明確にすることが重要です。

現場の理解と協力を得る

ERPシステムの導入は、現場の業務プロセスを大きく変革する取り組みです。そのため、現場スタッフの理解と協力を得ることが成功の鍵となります。導入前から現場の意見を聞き、懸念事項や要望を把握することが重要です。

変革に対する抵抗感を軽減するため、導入の意義やメリットを丁寧に説明し、現場スタッフの参画意識を高める必要があります。また、十分な教育訓練を提供し、新しいシステムへの適応をサポートすることも重要な要素です。

既存システムとの連携を考慮する

建設業界では、既存の基幹システムや専用ソフトウェアが多数稼働している場合があります。ERPシステムの導入にあたっては、これらの既存システムとの連携を慎重に検討する必要があります。データの互換性やシステム間の連携機能を確認し、スムーズな情報の流れを確保します。

既存システムを完全に置き換えることが困難な場合は、段階的な移行計画を策定し、システム間の整合性を保ちながら導入を進めることが重要です。

段階的な導入を検討する

建設業界向けERPシステムの導入は、一度に全機能を稼働させるのではなく、段階的なアプローチを検討することが有効です。重要度の高い機能から順次導入し、現場の習熟度に合わせて機能を拡張していくことで、導入リスクを軽減できます。

パイロット部門での先行導入や、機能別の段階的展開により、導入効果を確認しながら進めることが重要です。この方法により、問題の早期発見と対応が可能となり、全社展開の成功率を高めることができます。

継続的な運用改善体制を構築する

ERPシステムの導入は、システムの稼働開始がゴールではありません。継続的な運用改善体制を構築し、システムの価値を最大化することが重要です。定期的な運用状況の評価や、ユーザーからのフィードバックを収集し、必要に応じてシステムの調整や機能追加を行います。

また、業務プロセスの改善や新しい技術の導入に合わせて、ERPシステムも進化させていく必要があります。長期的な視点で運用改善に取り組むことで、ERPシステムの投資効果を持続的に向上させることができます。

よくある質問(FAQ)

建設業界向けERPシステムとは何ですか?

建設業界向けERPシステムとは、建設業界特有の業務プロセスに対応した統合基幹業務システムです。ERPとは「Enterprise Resource Planning(企業資源計画)」の略称で、企業の基幹業務を統合的に管理するシステムです。建設業界では、工事原価管理、実行予算管理、外注管理、資材管理など、建設業特有の機能を備えたERPシステムが求められます。これにより、企業の情報を一元管理し、業務の効率化を実現することができます。

建設業でERP導入にかかる期間はどのくらいですか?

建設業界でのERP導入期間は、企業の規模や導入範囲によって大きく異なりますが、一般的には6ヶ月から2年程度を要します。小規模な企業では3-6ヶ月、中堅企業では6-12ヶ月、大企業では1-2年程度が目安となります。導入期間には、システム選定、構築、テスト、教育訓練、段階的な運用開始が含まれます。クラウド型ERPの場合は、オンプレミス型ERPと比較して導入期間を短縮できる場合があります。

小規模な建設会社でもERP導入は可能ですか?

小規模な建設会社でもERP導入は十分に可能です。近年では、中小企業向けのクラウド型ERPパッケージが多数提供されており、初期費用を抑えながら導入することができます。小規模企業では、自社の業務規模に合わせた機能を選択し、段階的に導入することが効果的です。ERPの導入により、小規模企業でも大企業と同等の業務効率化や情報の一元管理を実現することができ、競争力の向上につながります。

ERPと既存の建設業向けソフトとの違いは何ですか?

ERPと既存の建設業向けソフトの主な違いは、統合性と拡張性にあります。従来の建設業向けソフトは、工事管理や会計処理など特定の業務に特化していることが多く、システム間の連携が困難でした。一方、ERPシステムは企業の基幹業務を統合的に管理し、部門間の情報共有や業務プロセスの効率化を実現します。また、ERPは標準化されたデータベースを使用するため、レポート作成や意思決定に必要な情報を迅速に取得することが可能です。

ERP導入後の運用サポートはどのようなものがありますか?

ERP導入後の運用サポートには、技術サポート、ユーザーサポート、保守サービスなどがあります。技術サポートでは、システムの不具合対応やパフォーマンス調整を提供します。ユーザーサポートでは、操作方法の問い合わせや機能追加の相談に対応します。保守サービスでは、システムの定期点検やバージョンアップ、セキュリティパッチの適用などを行います。また、多くのベンダーでは、オンライン教育やユーザーコミュニティを通じた継続的な学習支援も提供しています。運用サポートの充実度は、ERPベンダー選定の重要な判断基準の一つとなります。